Des chercheurs de Polytechnique Montréal se sont penchés, à la demande du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), sur le potentiel de valorisation de ces rejets thermiques. L'équipe du professeur Michaël Kummert a répertorié les industries qui génèrent des gaz ou des liquides chauds. Elle a estimé leurs rejets, grâce à un modèle utilisant différentes statistiques, dont, pour le secteur industriel, les déclarations publiques obligatoires d'émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les scientifiques en sont arrivés au chiffre impressionnant de 300 pétajoules, soit 1,25 fois les besoins en chauffage et en eau chaude de tous les bâtiments résidentiels du Québec.

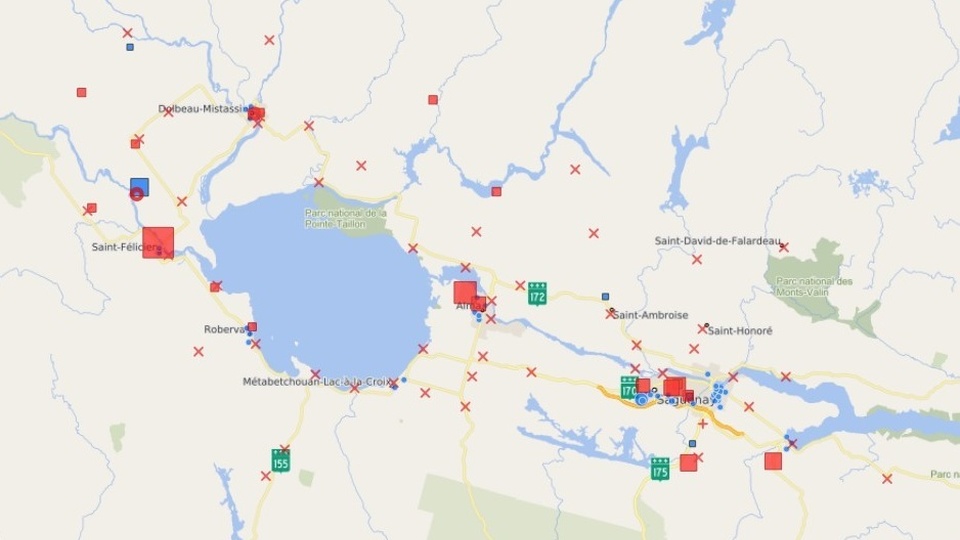

Selon les données qu'ils ont recueillies*, le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte à lui seul près de 48,8 pétajoules (PJ) de rejets thermiques, ce qui le place en deuxième position parmi les régions du Québec, derrière la Montérégie. L'arrondis- sement Jonquière a d'ailleurs été ciblé dans les dix emplacements ayant le potentiel de transfert thermique le plus élevé au Québec lors de la première étude, publiée en 2021. Les besoins thermiques régionaux sont pour leur part estimés à 7,3 PJ.

Potentiel de valorisation

Il faut toutefois savoir que ce n'est pas l'ensemble de cette énergie qui peut être valorisée. « La quantité de rejets thermiques valorisables dépend de plusieurs facteurs, dont l'adéquation temporelle entre le rejet et les besoins thermiques », ajoute Bruno Marcotte, professionnel de recherche dans l'équipe du professeur Kummert à Polytechnique Montréal et coauteur de l'étude. La proximité avec les consommateurs de chaleur, la qualité thermique de l'effluent et les coûts associés aux équipements nécessaires sont aussi des aspects à évaluer.

Afin de déterminer le potentiel technico-économique de ces gisements de chaleur, c'est-à-dire ce qu'il serait économiquement intéressant de valoriser, l'équipe de Polytechnique a pris en considération deux modèles, soit les quartiers mixtes (résidentiel, institutionnel et commercial) et les serres. « Ce qu'on a regardé, ce sont les développements possibles à proximité d'un rejet de chaleur. Nous n'avons pas analysé les quartiers existants, parce que [...] c'est tout un défi à réaliser. Nous avons aussi tenu compte de la proximité des rejets thermiques avec les zones urbaines [dans un rayon de 2 km NDLR] », souligne M. Marcotte, spécifiant que la majorité des rejets se trouvent dans ce périmètre.

Les chercheurs ont pu déterminer qu'environ 21 % du 300 pétajoules, soit 64,2 PJ, seraient valorisables dans le cas d'une utilisation dans des quartiers mixtes à proximité des zones urbaines. Cela équivaut à quelque 17,8 térawatts-heures (TWh), qui pourraient chauffer approximativement 7 000 hectares de quartiers ou 1,4 million de logements. Si l'on prend également en compte les rejets de chaleur éloignés des centres de population, on arrive à un total de 83,6 PJ.

Si l'on utilisait les rejets thermiques pour le chauffage de serres agricoles, ce seraient plutôt 81,3 PJ (22,6 TWh) qui pourraient être valorisées. « Ça, ça représente 4 500 hectares de serres, ce qui est 30 fois la superficie actuelle de serres au Québec. Si on regarde du côté de l'Ontario, qui est un gros joueur, ce serait trois fois la superficie serricole de cette province », précise le professionnel de recherche. En ajoutant les gisements de chaleurs situés dans des zones plus isolées, ce sont 104,8 PJ qui pourraient être valorisés dans ce scénario.

Bruno Marcotte rappelle qu'il n'est pas possible d'additionner le potentiel de serres et celui des quartiers mixtes. En effet, un rejet thermique donné peut être utilisé pour chauffer un quartier mixte ou une serre, mais pas les deux.

Bénéfices

Selon M. Marcotte, le premier bénéfice d'augmenter la valorisation des rejets thermiques au Québec serait d'en faire une communauté plus efficace. « Au lieu de rejeter la chaleur potentiellement valorisable par les fenêtres, nous les réutiliserions. Ça veut dire que nous consommerions moins d'énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz naturel », indique-t-il.

Il rappelle qu'Hydro-Québec estime que le Québec aura besoin de 150 à 200 TWh pour réussir sa transition énergétique, soit deux fois la production actuelle de la société d'État. « Dans leur Plan d'action 2035, ils ont un objectif d'améliorer l'efficacité énergétique du Québec de 21 TWh. Nous croyons que la valorisation de rejets thermiques pourrait venir jouer un rôle important dans cet objectif-là », avance le professionnel de recherche.

Il fait valoir que selon les données de son étude, la valorisation des rejets thermiques permettrait de remplacer jusqu'à 17,8 TWh de la consommation énergétique de futurs quartiers mixtes ou jusqu'à 22,6 TWh pour les projets de serres. « Si on regarde la cible d'efficacité d'Hydro-Québec, on est pas mal dessus », relève-t-il.

Bruno Marcotte rappelle que ses collègues et lui n'ont pas pris en compte les quartiers et bâtiments existants dans leur modèle. Toutefois, pour des édifices d'envergure tels que les hôpitaux ou écoles, qui possèdent un système de chauffage central, il serait possible d'envisager une transformation vers l'utilisation de rejets thermiques.

Par ailleurs, l'équipe de Polytechnique Montréal s'est penchée sur la réduction des émissions de GES, mais seulement pour son scénario impliquant des serres. « Si l'ensemble des 4 500 hectares de serres potentiels étaient tous chauffés grâce à la valorisation des rejets thermiques, par rapport au cas où elles seraient chauffées au gaz naturel, on arrive à une diminution de 6,6 mégatonnes de dioxyde de carbone (CO2) », dévoile M. Marcotte.

Gouvernance

La gouvernance des projets devra cependant être l'objet de plus amples réflexions. En effet, la valorisation des rejets thermiques repose sur l'utilisation de réseaux de chaleur composés de tuyaux reliant les gisements (industries) et les consommateurs, qu'on pourrait comparer au réseau d'électricité. Il y a donc un fournisseur et un ou des clients, mais les deux parties peuvent ne pas avoir les mêmes objectifs, d'où l'importance de s'intéresser à la gestion du projet.

« Nous avons regardé la pertinence d'une approche réglementaire de la valorisation des rejets thermiques. Pour avoir une base, nous nous sommes fiés à l'Europe, qui est plus avancée dans ce type de projets. Un des éléments qui a été recensé et qui est très essentiel, c'est celui de la gouvernance. [...] Idéalement, ça prend une organisation au milieu qui achète la chaleur et qui va la revendre », conclut Bruno Marcotte.

Des critères à considérer

Afin de déterminer le potentiel technico-économique de valorisation des rejets thermiques, les chercheurs de Polytechnique Montréal ont pris en compte plusieurs critères. Tel que mentionné, ce potentiel ne dépend pas uniquement de la quantité d'énergie disponible pour être valorisée.

La qualité du rejet thermique est notamment essentielle. " Par exemple, si pour chauffer mon bâtiment, j'ai besoin d'eau chaude à 70° C, pour injecter de l'énergie dans mon système, il me faut un gisement à 70° C ou plus. Il y a des technologies de pompe à chaleur qui peuvent venir augmenter la température du rejet thermique, mais un rejet à 20° C, c'est plus difficile à amener à 70° C qu'un gisement qui serait à 80° C et qu'on pourrait utiliser directement. [...] Il y a un coût à ça ", illustre Bruno Marcotte, professionnel de recherche à Polytechnique Montréal.

La concordance entre la quantité de rejets et celle des besoins à proximité doit aussi être prise en considération. L'adéquation temporelle est finalement un autre élément important. " Au Québec, on chauffe principalement les bâtiments principalement en hiver. Si les rejets thermiques sont plus présents en été qu'en hiver, ça crée un problème ", explique-t-il.

Des subventions disponibles

Soulignons que le Gouvernement du Québec s'intéresse actuellement beaucoup à la valorisation des rejets thermiques. Un programme d'aide financière est d'ailleurs disponible pour soutenir les projets en ce sens. Il comporte deux volets, dont l'un contribue à la réalisation d'études de faisabilités et l'autre finance l'implantation d'infrastructures de captation et de distribution des rejets thermiques. Ce programme s'adresse aux entreprises, organismes, institutions et municipalités. L'aide financière peut aller jusqu'à 75 % des dépenses admissibles, jusqu'à un montant de 150 000 $ pour l'étude de faisabilité et de 40 M$ pour un projet d'implantation d'infrastructures. Le programme est doté d'un budget total de 394,45 M$.

*Ces données, recensées par l'équipe de Polytechnique pour leur étude publiée en 2021, sont aussi disponibles dans le rapport Profils énergétiques des régions du Québec 2024 publié par la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal.